Forschungsvereinigungen müssen für die Antragstellung im Rahmen der IGF autorisiert sein. Noch nicht autorisierte Forschungsvereinigungen können einen Antrag auf Autorisierung im Förderprogramm Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) stellen, wenn die Kriterien gemäß der Anlage Förderrichtline erfüllt sind.

Die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) ist ein europaweit einzigartiges, themenoffenes und vorwettbewerbliches Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einen einfachen Zugang zu praxisorientierter Forschung ermöglicht.

Eine Kurzdarstellung veranschaulicht den Prozess von der Idee bis zur Veröffentlichung des Forschungsergebnisses.

Hier finden Sie eine Übersicht aller IGF-Forschungsvereinigungen.

IGF bewegt: Erhalten Sie in Bild und Ton Einblicke in die IGF.

Mit den Mitteln der IGF werden im transnationalen Netzwerk CORNET auch Projekte gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern durchgeführt ...

Im Rahmen des IGF-Kongresses wurde das IGF-Projekt des Jahres 2025 gewählt. Unter 23 Einreichungen hat der Wissenschaftliche Rat der IGF drei Finalisten nominiert. Das Gewinner-Team wurde durch das Publikum gewählt.

Ein kleiner Ausschnitt der bisher rund 12000 geförderten Projekte bietet einen Einblick in die Vielfalt der Forschungsthemen.

Die Projektdatenbank der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) umfasst rund 12000 abgeschlossene und laufende IGF-Vorhaben seit dem Jahr 1995 und wird regelmäßig aktualisiert.

Die Elektromobilität ist entscheidend für die Reduzierung von CO2-Emissionen und ein zentraler Bestandteil der globalen Klimaschutzmaßnahmen. Um sie nachhaltig voranzubringen, sind zuverlässige und langlebige Batterien sowie neue, skalierbare Prozesstechnologien für optimierte Halbzeuge und Rohstoffe unerlässlich. Eine zentrale Herausforderung der aktuellen Lithiumionen-batterien ist die Abhängigkeit von kobalthaltigen Aktivmaterialien. Trotz Recycling bleibt der Kobaltabbau im Tagebau eine der kostenintensivsten Hauptressourcen. Daher ist es wichtig, Technologien zu entwickeln, die die Nutzung von Kobalt und anderen kritischen Rohstoffen minimieren, um einen Beitrag zu nachhaltiger Technologieentwicklung und umweltfreundlicher Mobilität zu leisten.

© Fraunhofer IKTS

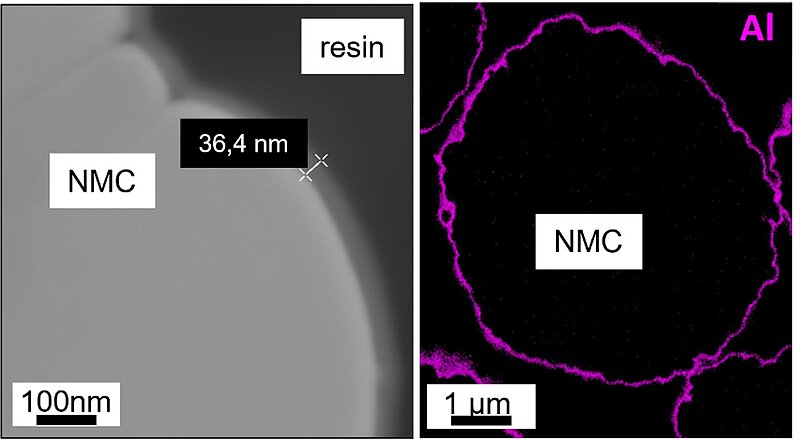

Im Projekt wurden die Pulverbeschichtungstechnologien Atomlagenabscheidung (ALD) und Sprühtrocknung verglichen, um die Verwendung von kobaltfreien bzw. kobaltarmen Aktivmaterialien wie LNMO und NMC811 zu fördern. Ziel war die Erhöhung der Energiedichte und Lebensdauer der Batterien sowie die Zersetzung des Elektrolyten zu verhindern (Elektrolyten stellen den Ionenfluss zwischen den Elektroden sicher). Hierfür wurden verschiedene Schichtmaterialien hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Schichtdicke in beiden Verfahren hergestellt und auf ihre elektrochemischen Eigenschaften untersucht.

Die Ergebnisse haben bedeutende Implikationen für die Elektromobilität: Die Verwendung von Al2O3- und Li3BO3-Beschichtungen ermöglicht den Einsatz unkritischer und kostengünstiger Materialien, wodurch die Abhängigkeit von Rohstoffen gesenkt wird. Zudem führen die Verbesserungen in der elektrochemischen Ratenfähigkeit und Zyklenstabilität zu einer erhöhten Reichweite und schnelleren Ladegeschwindigkeiten der Elektrofahrzeuge.

Das Projekt wurde im Rahmen des Programms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF)“ durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. (Förderkennzeichen 01IF22233N.)