Forschungsvereinigungen müssen für die Antragstellung im Rahmen der IGF autorisiert sein. Noch nicht autorisierte Forschungsvereinigungen können einen Antrag auf Autorisierung im Förderprogramm Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) stellen, wenn die Kriterien gemäß der Anlage Förderrichtline erfüllt sind.

Die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) ist ein europaweit einzigartiges, themenoffenes und vorwettbewerbliches Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einen einfachen Zugang zu praxisorientierter Forschung ermöglicht.

Eine Kurzdarstellung veranschaulicht den Prozess von der Idee bis zur Veröffentlichung des Forschungsergebnisses.

Hier finden Sie eine Übersicht aller IGF-Forschungsvereinigungen.

IGF bewegt: Erhalten Sie in Bild und Ton Einblicke in die IGF.

Mit den Mitteln der IGF werden im transnationalen Netzwerk CORNET auch Projekte gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern durchgeführt ...

Im Rahmen des IGF-Kongresses wurde das IGF-Projekt des Jahres 2025 gewählt. Unter 23 Einreichungen hat der Wissenschaftliche Rat der IGF drei Finalisten nominiert. Das Gewinner-Team wurde durch das Publikum gewählt.

Ein kleiner Ausschnitt der bisher rund 12000 geförderten Projekte bietet einen Einblick in die Vielfalt der Forschungsthemen.

Die Projektdatenbank der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) umfasst rund 12000 abgeschlossene und laufende IGF-Vorhaben seit dem Jahr 1995 und wird regelmäßig aktualisiert.

Die Inspektion maritimer Technik, die Überwachung kritischer Infrastruktur und die Einhaltung von Umweltauflagen sind wichtige aktuelle Aufgaben. Kameras, Sensoren und Leuchten für Unterwasseranwendungen werden immer kleiner, intelligenter und günstiger. Die Bekämpfung von biologischem Bewuchs (Biofouling) bleibt jedoch eine Herausforderung, die den langfristigen Einsatz oft erschwert. Herkömmliche Verfahren sind fehleranfällig und energieintensiv. Das neue Reinigungskonzept, basierend auf einer robusten, transparenten Elektrodenbeschichtung, kann auf bestehende optische Systeme aufgebracht werden und ermöglicht den dauerhaften Einsatz in der maritimen Technik.

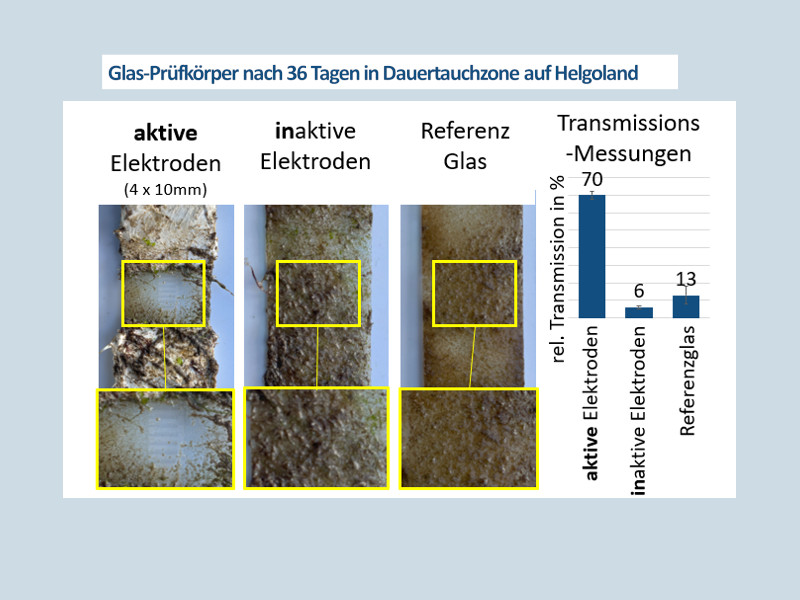

Ergebnisse der Dauertauchzonenauslagerung nach 36 Tagen auf Helgoland: v.l.n.r. aktiv betriebene, freiliegende Elektroden; inaktive Elektroden und unbeschichteter Glasobjektträger mit Bewuchs; Transmissionsmessungen. Copyright: u.g. Forschungseinrichtungen

Elektra Funktionsweise

Die ELEKTRA-Beschichtung nutzt transparente Indiumzinnoxid-(ITO)-Schichten, wie sie in Touchdisplays verwendet werden. Durch selektiven Laserabtrag entstehen präzise interdigitale Strukturen von weniger als 100 µm Breite, die hohe elektrische Feldstärken bei geringen Betriebsspannungen (< 10 Volt) ermöglichen. Die Wechselstromelektrokinetik kombiniert negative Dielektrophorese (DEP) mit elektrothermischer Bewegung, die eine Flüssigkeitsströmung erzeugt und Foulingpartikel aktiv abstößt. Feldtests auf Helgoland zeigen, dass die ELEKTRA-Beschichtung nach 36 Tagen eine Transmission von 70 % erreicht, während nicht kontaktierte Elektroden nur 5 % und unbeschichtete Glasproben 13 % erreichen.

Das Projekt wurde im Rahmen des Programms „Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF)“ durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses

des Deutschen Bundestages gefördert.(Förderkennzeichen 01IF22337N).